“संविधान ही सर्वोच्च है” — न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के कथन के आलोक में विस्तृत विवेचन

हाल ही में हमारे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने कहा है — “इस देश में ना तो संसद सर्वोच्च है, ना कार्यपालिका और ना ही न्यायपालिका। इस देश में केवल संविधान ही सर्वोच्च है और सरकार के तीनों अंग संविधान के अधीन हैं।” मुख्य न्यायधीश जस्टिस बी आर गवई साहब का यह कथन हमारी संवैधानिक व्यवस्था के मूलभूत विचार को स्पष्ट करता है।

इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम आपके समक्ष इस विषय पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जिसमें हम जानेंगे कि एक ऐसा सिद्धांत, जिस पर हमारे महान लोकतंत्र की इमारत खड़ी है — वो है संविधान की सर्वोच्चता। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था में यदि कोई सर्वोच्च है तो वो भारत का संविधान है। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान से ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, संसद हो या कार्यपालिका या खुद न्यायपालिका ही क्यों ना हो। सब को संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ेगा।

संविधान क्या है? और यह सर्वोच्च क्यों है?

संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है; यह भारत की आत्मा है। यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता के सिद्धांतों का मार्गदर्शक ग्रंथ है।

संविधान क्या है?

किसी देश का वह मौलिक कानूनी दस्तावेज जिसपर देश की सारी कानून व्यवस्थाएँ आधारित होती है, तथा जिसके तहत शासन-प्रशासन की रूपरेखाएँ तैयार होता है, शक्तियों एवं जिम्मेदारियों का वितरण होता है, और नागरिक अधिकारों की गारंटी दिया हुआ रहता है, संविधान कहलाता है।

संबिधान देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है, समाज में व्यवस्था, स्थिरता और न्याय को सुनिश्चित करता है।

किसी देश को सही मायने में लोकतांत्रिक होने के लिए, उसके संविधान में कुछ ऐसे मूल तत्वों का शामिल होना अतिआवश्यक होता है जो लोकप्रिय संप्रभुता, कानून काशासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जवाबदेह शासन-व्यवस्था को बनाए रखें। ये तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र प्रभावी ढंग से काम करें, सतावाद (authoritarianism) को रोके और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करे।

- मौलिक सिद्धांतों और कानूनों का एक समूह जो किसी राष्ट्र के शासन का मार्गदर्शन करता है।

- एक दस्तावेज जो सरकार की संस्थाओं और उनके कार्यों को स्थापित करता है।

- एक ढांचा जो सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच ‘चेक एण्ड बैलेंस’ सुनिश्चित करता है।

- जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करता है।

- जो संघर्षों को हल करने एवं लोकतंत्र के सुचारु संचालन को सुनिश्चित बने का एक तंत्र मुहैया कराते है।

भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो इस देश के एक व्यापक कानूनी जौर राजनीतिक संरचना प्रदान करता है।

- लोकतांत्रिक संविधान के आवश्यक तत्व:

किसी देश को वास्तव में लोकतांत्रिक माने जाने के लिए, उसके संविधान में निम्नलिखित जावश्यक तत्व होने चाहिए —

- राज्य (देश) की सम्प्रभुता वहाँ के लोगों में निहित होनी चाहिए।

- मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता

- कानून का शासन

- कानून के समक्ष समानता अर्थात् विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति

- शक्तियों का पृथक्करण तथा ‘चेक एण्ड बैलेंस’

- स्वतंत्र न्यायपालिका

- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

- सत्ता का विकेंद्रीकरण (सत्ता के केंद्रीकरण से परहेज करना)

- अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा

- सामाजिक न्याय की गारंटी

26 नवम्बर, 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पवित्र दस्तावेज़ को अपनाया था ताकि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बने।

भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था

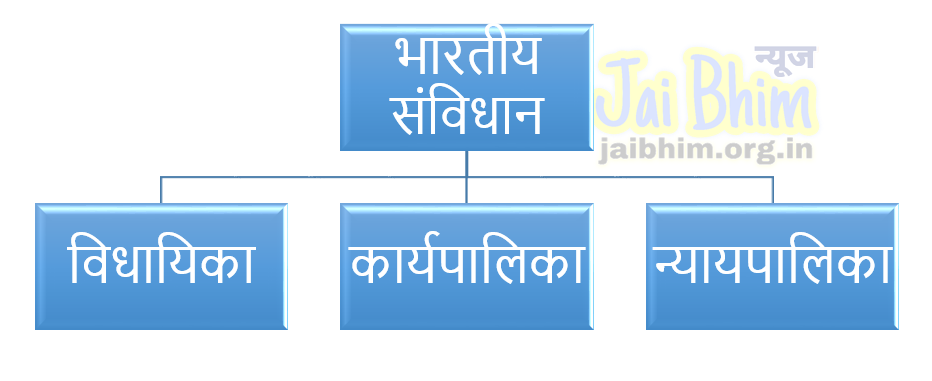

जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सरकार का मुख्यतः तीन अंग होते हैं। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन ये तीनों अंग संविधान के अधीन होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो संसद हो या कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो इन सभी संस्थाओं को संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ेगा। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। यही बात हमारे मुख्य न्यायधीश बी आर गवई साहब अपने संबोधन में समझा रहे थे कि इस देश में भले ही न्यायपालिका के साथ सर्वोच्च शब्द जुड़ा हुआ है लेकिन वास्तव में सर्वोच्च नहीं है। इस देश यदि कोई सर्वोच्च है तो वो है हमारे देश का संविधान। जिसका निर्माण बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किया था। हालांकि संविधान सभा में और भी कई सदस्य थे जिन्होंने अपने अपने कर्तव्यों को निभाया था लेकिन संविधान को लिखने से लेकर उनकी हरेक अनुच्छेद को व्याख्या करने में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाया वो थे बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर। इसलिए बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है।

आपको बता दें कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखते समय ना केवल वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखा बल्कि उन्होंने आने वाले सौ साल बाद की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर संविधान को आकार दिया। इसलिए भारतीय संविधान में शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। जिसे ‘Separation of Powers’ कहा जाता है। इस सिद्धांत के तहत भारतीय संविधान ने सरकार के प्रत्येक अंग को अपना अपना कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित किया। उदाहरण के लिए

✅ संसद कानून बनाती है,

✅ कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है,

✅ न्यायपालिका उन कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करती है।

लेकिन ये तीनों संस्थाएँ संविधान के भीतर बंधी हुई हैं। यानी इसमें से कोई भी संस्था संविधान से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकती है। और साथ ये भी सुनिश्चित किया कि ये संस्थाएं एक दूसरे के कार्यों में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

इस बात को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 13 में यह कहा गया कि संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। एक दूसरे उदाहरण से इस बात को समझिए कि संविधान के अनुच्छेद 368 संसद को शक्ति प्रदान करती है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु केशवानंद भारती केस (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार इस फैसले से एक बार फिर से साबित हो गया कि इस देश में संविधान ही सर्वोच्च है।

कुछ ऐतिहासिक फैसले

हमारे संविधान के इतिहास में कई महत्वपूर्ण फैसलों ने इस सर्वोच्चता को स्थापित किया:

| केस | निर्णय |

|---|---|

| 👉 केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल (1973) | इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे (basic structure) में बदलाव नहीं कर सकती। |

| 👉 इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस (1975) | इस केस में चुनाव में पारदर्शिता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया ताकि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत सुरक्षित रहें। |

| 👉 मिनर्वा मिल्स केस (1980) | सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि संसद की शक्ति सीमित है; संविधान सर्वोच्च है। |

| 👉 एस.आर. बोम्मई केस (1994) | इस फैसले ने संघीय ढांचे को मज़बूती दी और बताया कि राष्ट्रपति शासन केवल संविधान के भीतर ही लगाया जा सकता है। |

ये निर्णय इस बात के साक्षी हैं कि न्यायपालिका संविधान के अभिभावक के रूप में भारत के लोकतंत्र को सतत मजबूती देती है। लेकिन न्यायपालिका भी संविधान के ही दायरे में आती है। न्यायपालिका को भी संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा।

अब कई लोगों से आप सुनते होंगे कि ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है। अन्य देशों में नहीं है। ऐसा बोलने वाले खासकर RSS के मानसिकता से प्रेरित लोग ज्यादातर होते हैं। वो अजीब-अजीब कुतर्क देते रहते हैं कि संविधान में ये प्रावधान नहीं होना चाहिए, वो प्रावधान नहीं होना चाहिए।

तो सच में ऐसा है कि क्या ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है? तो इसका जवाब है नहीं। केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी संविधान सर्वोच्च होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति से लेकर कांग्रेस (USA की संसद), सभी अमेरिकी संविधान के अनुच्छेदों के तहत काम करते हैं। फ्रांस में संवैधानिक परिषद (Constitutional Council) कानूनों की समीक्षा करती है ताकि संविधान के खिलाफ कुछ न किया जा सके।

इसलिए, न्यायमूर्ति गवई के शब्द न केवल भारत बल्कि वैश्विक लोकतंत्र के आदर्श सिद्धांतों को भी पुष्ट करते हैं। भारतीय संविधान की खूबसूरती इस बात की भी है कि ये सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं देती हैं बल्कि हमारे ऊपर कर्तव्य की भी जिम्मेदारी देती है।

भारतीय संविधान बतौर नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करती है।

हमारे संविधान में केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी शामिल हैं — अनुच्छेद 51A में ग्यारह मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं।

एक जागरूक नागरिक के रूप में हम सभी पर जिम्मेदारी है कि हम संविधान के मूल्यों को जानें, उनका प्रचार-प्रसार करें, उनका पालन करें, तथा उनके अनुसार अपना जीवन संचालित करें।

हमारे देश में जब-जब कोई विवाद उत्पन्न होता है — चाहे वह नागरिकता संशोधन कानून हो, आरक्षण नीति हो, निजता से जुड़े मुद्दे हों — तो इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय संविधान के तहत ही होता है।

वर्तमान संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता

आज के बदलते भारत में, तकनीकी प्रगति, सामाजिक बदलाव, वैश्वीकरण, तथा राजनीतिक चुनौतियों के दौर में भी संविधान एक अटल दीपस्तंभ है, जो हमारी राह रोशन कर रहा है।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के शब्द इस सन्दर्भ में हमें स्मरण कराते हैं कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहाँ सभी शक्ति-स्रोत संविधान से उत्पन्न होते हैं।

इस मुद्दे पर चर्चा करने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस महान दस्तावेज़ के सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में उतारें। हम इस बात को अपने ह्रदय में बसा लें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। यही वो नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र की इमारत खड़ी है। संविधान हमारी एकता, हमारी प्रगति, हमारी पहचान है।

इसलिए एक सच्चे भारतीय होने के नाते, हम संकल्प लें कि हम इस संविधान की गरिमा बनाए रखेंगे, इसके आदर्शों को साकार करेंगे, तथा इस देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के संरक्षण में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व दिलाने में सहयोग करेंगे।