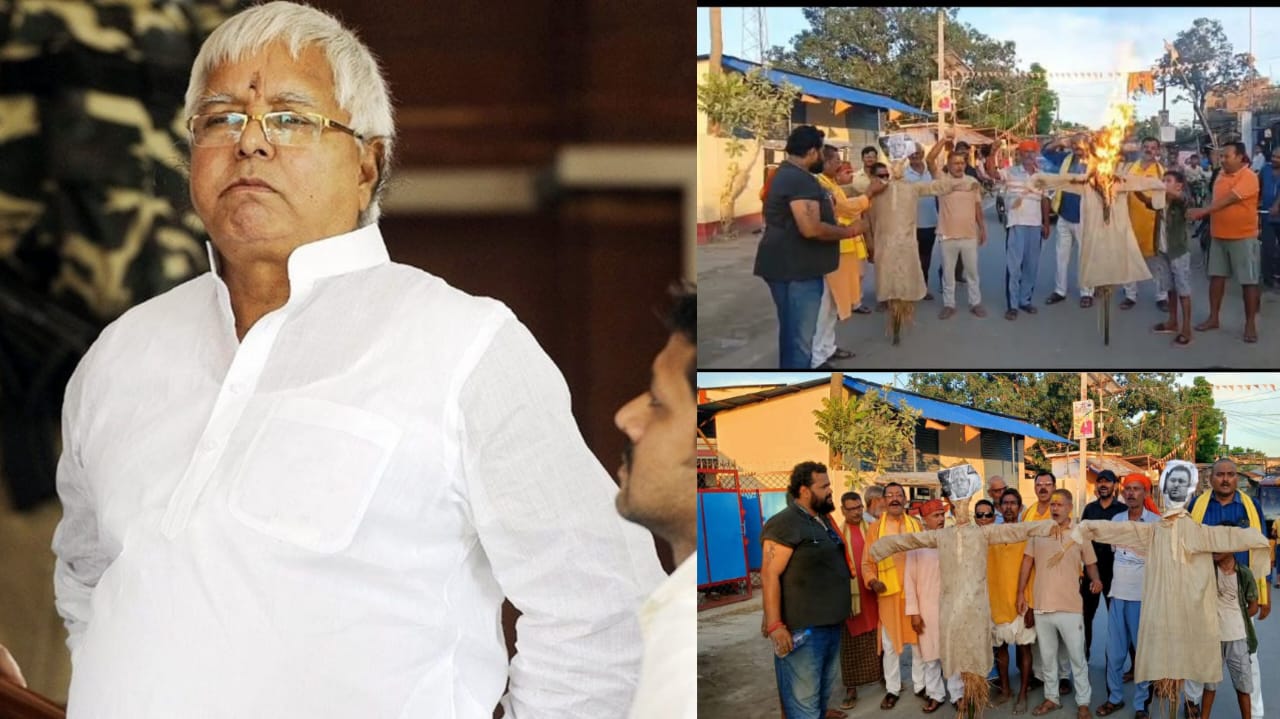

लालू और तेजस्वी का पुतला दहन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच द्वारा : सामंती पुनरुत्थान के संकेत

भारत का सामाजिक, राजनीतिक और जातीय ढाँचा इतिहास से ही जटिल रहा है। विशेषकर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ जातीय चेतना, वर्ग संघर्ष और सामाजिक न्याय की राजनीति ने हमेशा गहराई से प्रभाव डाला है। बीते दशकों में सामाजिक न्याय के नाम पर हुए राजनीतिक आंदोलनों ने एक ओर जहाँ दलितों-पिछड़ों को राजनीतिक शक्ति प्रदान की, वहीं दूसरी ओर कुछ सामंती वर्गों को यह परिवर्तन असहज करता रहा।

हाल ही में “भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच” से जुड़े लोगों द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के पुतले फूंके गए। यह घटनाक्रम न केवल एक राजनीतिक विरोध का संकेत देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में सामंतवादी मानसिकता अभी भी जीवित है और नए रूपों में उभर रही है।

क्या है मामला ?

पिछले कुछ वर्षों में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नाम से कई सामाजिक संगठन अस्तित्व में आए हैं, जो स्वघोषित तौर पर “सवर्ण अधिकारों की रक्षा” के लिए सक्रिय हैं। इन संगठनों ने आरक्षण, सामाजिक न्याय की राजनीति और दलित-पिछड़ा चेतना के विरुद्ध अनेक बार आक्रामक रुख अपनाया है।

लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का पुतला जलाना, विरोध प्रदर्शन करना, “जातीय राजनीति के खिलाफ” नारे लगाना—यह सब कुछ प्रतीकात्मक विरोध से अधिक एक गहरे वैचारिक संघर्ष को दिखाता है। यह विरोध केवल किसी राजनीतिक पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा के खिलाफ है, जो सामाजिक न्याय, समता और बहुजन सशक्तिकरण की बात करती है।

सामाजिक न्याय बनाम सामंतवाद: संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

(क) ज़मींदारी और सामाजिक वर्चस्व

बिहार का इतिहास सामंती शोषण की लंबी दास्तान रहा है। भूमिहार और ब्राह्मण जातियाँ लंबे समय तक ज़मींदार और शिक्षा का वर्चस्व रखने वाले वर्ग रहे। इन जातियों ने ग्रामीण समाज में आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक सत्ता पर एकाधिकार स्थापित किया।

दलितों और पिछड़ों को शूद्र समझ कर सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना, मंदिरों में प्रवेश न देना, स्कूलों में भेदभाव करना और मजदूरी में न्यूनतम पारिश्रमिक देना—ये सभी व्यवहार जातीय वर्चस्व की मिसालें हैं।

(ख) सामाजिक न्याय की राजनीति का उदय

1970 के दशक के अंत और 1990 के दशक में जब कर्पूरी ठाकुर, फिर लालू प्रसाद यादव जैसे नेता उभरे, तब उन्होंने इसी सामंती ढांचे को चुनौती दी। “भूरा बाल साफ करो” जैसे नारे, जो भूस्वामी जातियों (भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला) के खिलाफ थे, दरअसल एक सामाजिक क्रांति के प्रतीक बन गए। लालू प्रसाद यादव की राजनीति ने दलितों और पिछड़ों को न केवल पहचान दी, बल्कि सत्ता में भागीदारी का मार्ग भी प्रशस्त किया।

भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच: किस उद्देश्य से और किस मानसिकता से?

(क) संगठन का गठन और वैचारिक आधार

भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जैसी संस्थाएँ खुद को “सवर्ण हितैषी” बताती हैं, परंतु उनके आंदोलनों और बयानों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये संगठन समाज में पुनः वर्चस्व स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित हैं।

उनके बयानों में अक्सर सामाजिक न्याय की राजनीति को “जातिवाद” कहा जाता है, जबकि सवर्ण वर्चस्व को “योग्यता” और “परंपरा” की संज्ञा दी जाती है।

(ख) पुतला दहन: एक प्रतीकात्मक हिंसा

राजनीति में विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन किसी नेता के पुतले जलाना सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि वैचारिक हिंसा का प्रतीक है। यह क्रिया दर्शाती है कि विरोधी विचार को सहने की क्षमता नहीं है, बल्कि उसे नष्ट करने की इच्छा है।

जब कोई सामंती संगठन बहुजन नेताओं के पुतले फूँकता है, तो यह राजनीतिक असहमति से अधिक सत्ता के पुनः अधिग्रहण की मानसिकता को दर्शाता है।

इस विरोध के पीछे की राजनीति

(क) आरक्षण विरोध और सवर्ण असंतोष

सामाजिक न्याय की राजनीति ने जैसे-जैसे अपनी जड़ें मजबूत कीं, वैसे-वैसे सवर्ण समुदाय का असंतोष भी बढ़ता गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, “योग्यता” की दुहाई, और “merit” के नाम पर आरक्षण को कमजोर करने के प्रयास इसी मानसिकता के तहत देखे जाने चाहिए।

भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का उदय भी इसी असंतोष की उपज है। ये संगठन खुद को “शोषित” दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से वे शोषक रहे हैं।

(ख) राजनीति में वर्चस्व की पुनः स्थापना की कोशिश

जब भूमिहारों या ब्राह्मणों की राजनीतिक सत्ता कमजोर हुई, तो उन्होंने संगठित होकर फिर से अपनी भूमिका वापस लेने की कोशिश की। NDA या भाजपा जैसे दलों का समर्थन, जिसमें जातीय समीकरणों को ढालकर सामंती वर्ग को पुनः ताकत दी गई, इस रणनीति का हिस्सा रही है।

लालू-तेजस्वी जैसे नेताओं को टारगेट करना, इसलिए भी है क्योंकि ये नेतृत्व अब भी पिछड़ों और दलितों के बीच लोकप्रिय हैं।

इस घटना का सामाजिक संदेश: क्या यह सिर्फ राजनीति है?

(क) सामंती विचारधारा का पुनरुत्थान

इस तरह की घटनाएं यह संदेश देती हैं कि भले ही संविधानिक रूप से जातीय भेदभाव समाप्त हो चुका हो, लेकिन सामाजिक तौर पर वह मानसिकता अब भी जीवित है। सामंतवाद एक सांस्कृतिक शक्ति है, जो राजनीति के ज़रिए फिर से उभरने की कोशिश कर रहा है।

(ख) दलित-पिछड़ों के लिए चेतावनी

इस घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह बहुजनों के लिए चेतावनी है कि यदि वे संगठित नहीं हुए, तो सामाजिक न्याय की प्राप्त की गई जमीन छिन सकती है।

लोकतंत्र और असहमति का स्वरूप

लोकतंत्र में असहमति का स्थान होना चाहिए। लेकिन असहमति का यह स्वरूप हिंसात्मक, अपमानजनक और उन्मादी नहीं होना चाहिए। जब किसी विचारधारा का विरोध इस हद तक पहुंच जाए कि नेता के पुतले जलाए जाएं, तो यह न केवल लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि यह संविधान के मूल्यों पर भी चोट है।

सामाजिक संगठनों और प्रगतिशील ताक़तों की ज़िम्मेदारी

अब समय आ गया है कि प्रगतिशील, अम्बेडकरवादी, वामपंथी और सामाजिक न्याय समर्थक संगठन इस तरह की सामंती पुनरुत्थान की कोशिशों के खिलाफ संगठित मोर्चा बनाएं।

शिक्षा, चेतना और संगठन के ज़रिए यह बताया जाए कि—

- सामाजिक न्याय का मतलब जातिवाद नहीं, बल्कि ऐतिहासिक असमानता का सुधार है।

- सवर्ण हितों की रक्षा का मतलब दलितों-पिछड़ों के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता।

- राजनीतिक पुतला दहन के पीछे की मानसिकता को जनता समझे और उसका प्रतिकार करे।

भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच द्वारा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पुतले जलाना एक राजनीतिक घटना से कहीं अधिक है। यह सामंती मानसिकता के पुनरुत्थान की कोशिश है, जो पिछड़ों और दलितों के सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण से डरती है। यह घटना हमें पुनः इस प्रश्न पर विचार करने को विवश करती है कि क्या वाकई हमारा समाज सामंतवाद से मुक्त हो चुका है?

इस घटना के विरुद्ध सिर्फ राजनैतिक नहीं, बल्कि वैचारिक संघर्ष की आवश्यकता है। जब तक सामाजिक न्याय के पक्षधर संगठनों और युवाओं में चेतना नहीं जागेगी, तब तक यह मानसिकता पुतला दहन जैसे प्रतीकों में ही नहीं, बल्कि संविधान विरोधी नीतियों के रूप में भी सामने आती रहेगी।